融資型クラウドファンディング「レンデックス(LENDEX)」(https://lendex.jp)を運営する株式会社LENDEX(本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役:中村 智)は、20代から60代の男女を対象に、「生成AIに関する調査」を実施しました。

2025年5月、生成AIの利用をどう考える?

2025年、「生成AI」は急速に日常へ溶け込みました。進化する大規模言語モデルや画像生成サービスが、企業の業務効率化から個人の学習・創作まで活用シーンを一気に押し広げています。

しかし現場の声に耳を傾けると、「便利そうだけど使い方がわからない」「情報が多すぎて選べない」といった戸惑いが根強く、《導入済みユーザーは高評価なのに、未経験者が依然多数》という「生成AIギャップ」が浮き彫りになっています。

そこでLENDEXは、全国の20~60歳男女1,000名(基本調査)と実際の生成AI利用者300名(追加調査)を対象に【生成AIの利用実態と課題】を調査しました。本リリースでは、利用者73%が「満足」と答える一方で未利用者が66.8%に上る「生成AIギャップ」の内訳と、普及を阻むボトルネックをお伝えします。

<調査サマリー|生成AIに関する意識調査>

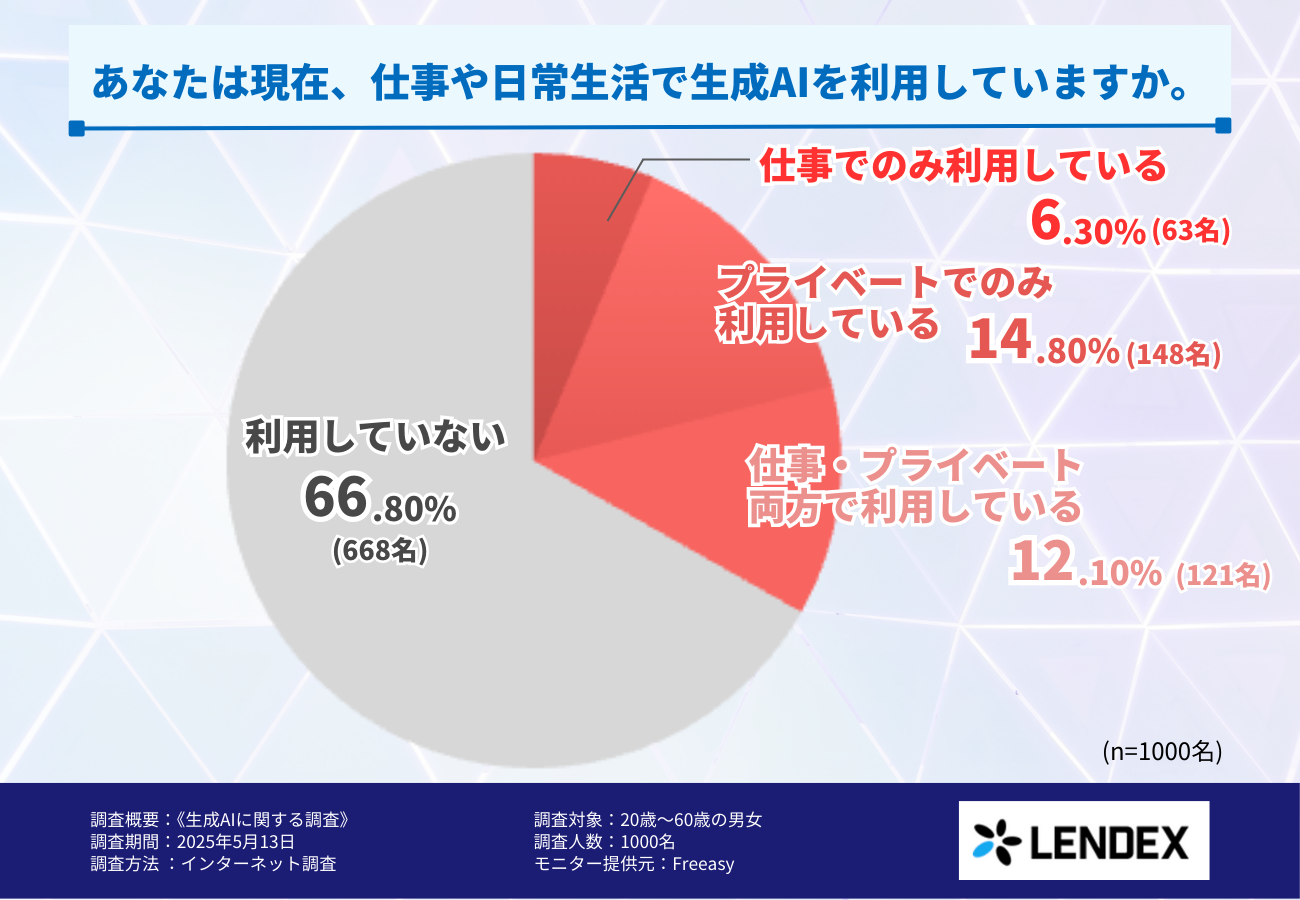

• 未利用者が66.8%、仕事・私用どちらかで使う人は33.2%にとどまる。

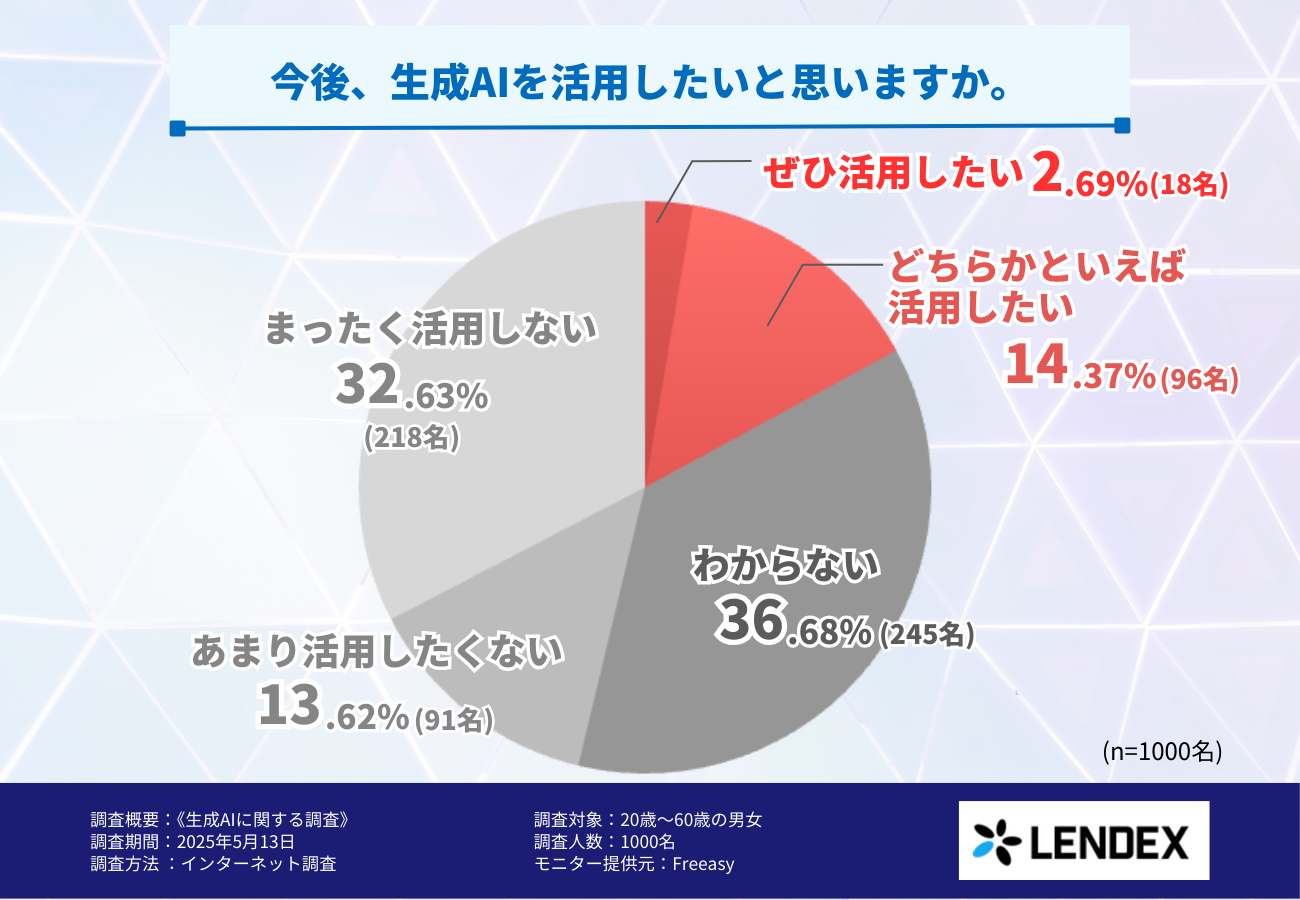

• 今後「活用したい」17.1%、「わからない」36.7%と慎重・消極派が過半数。

• 利用経験者の満足度は73.0%。

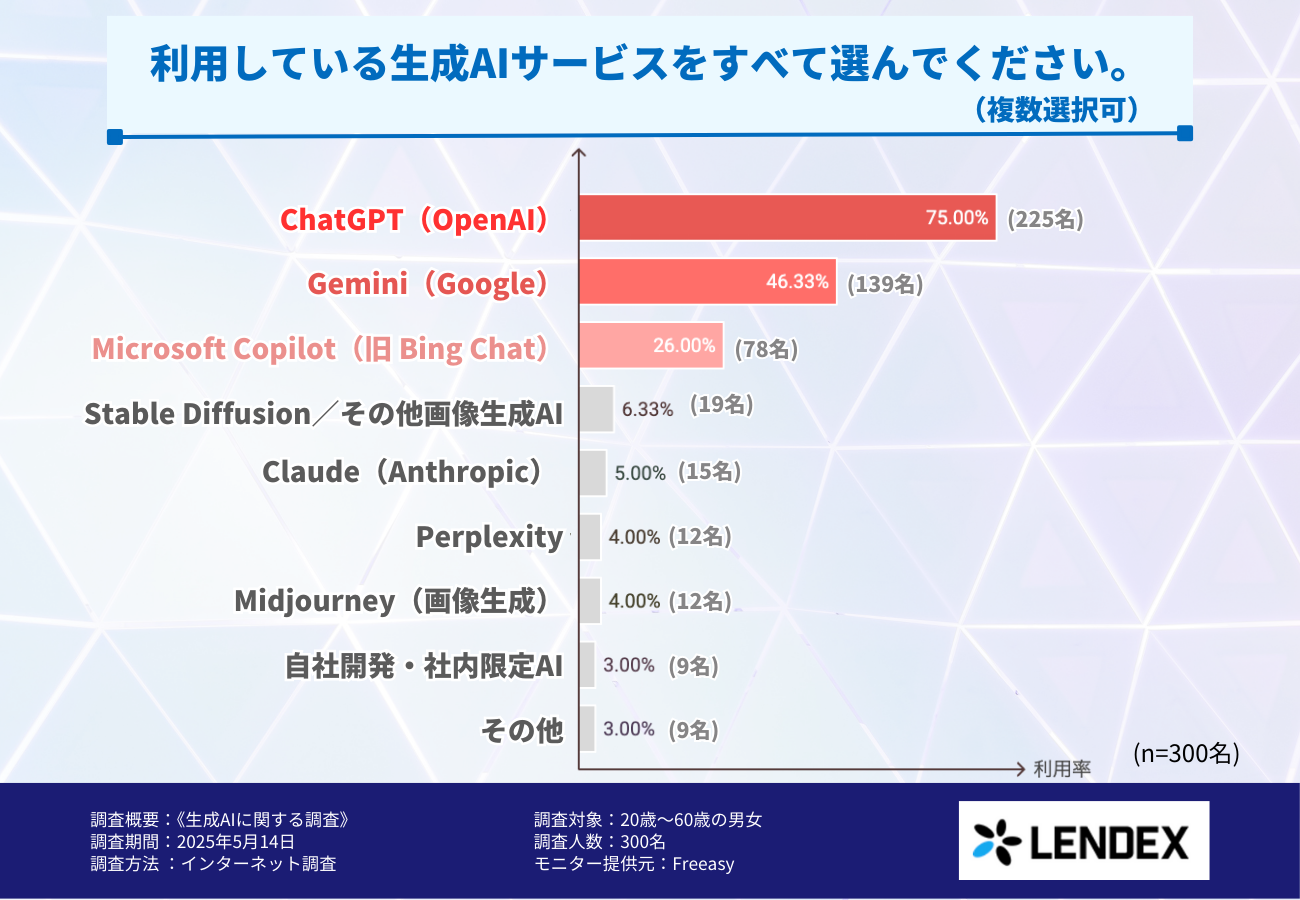

• 利用サービスはChatGPTが75.0%で圧倒的首位、Gemini46.3%、Copilot26.0%が続く。

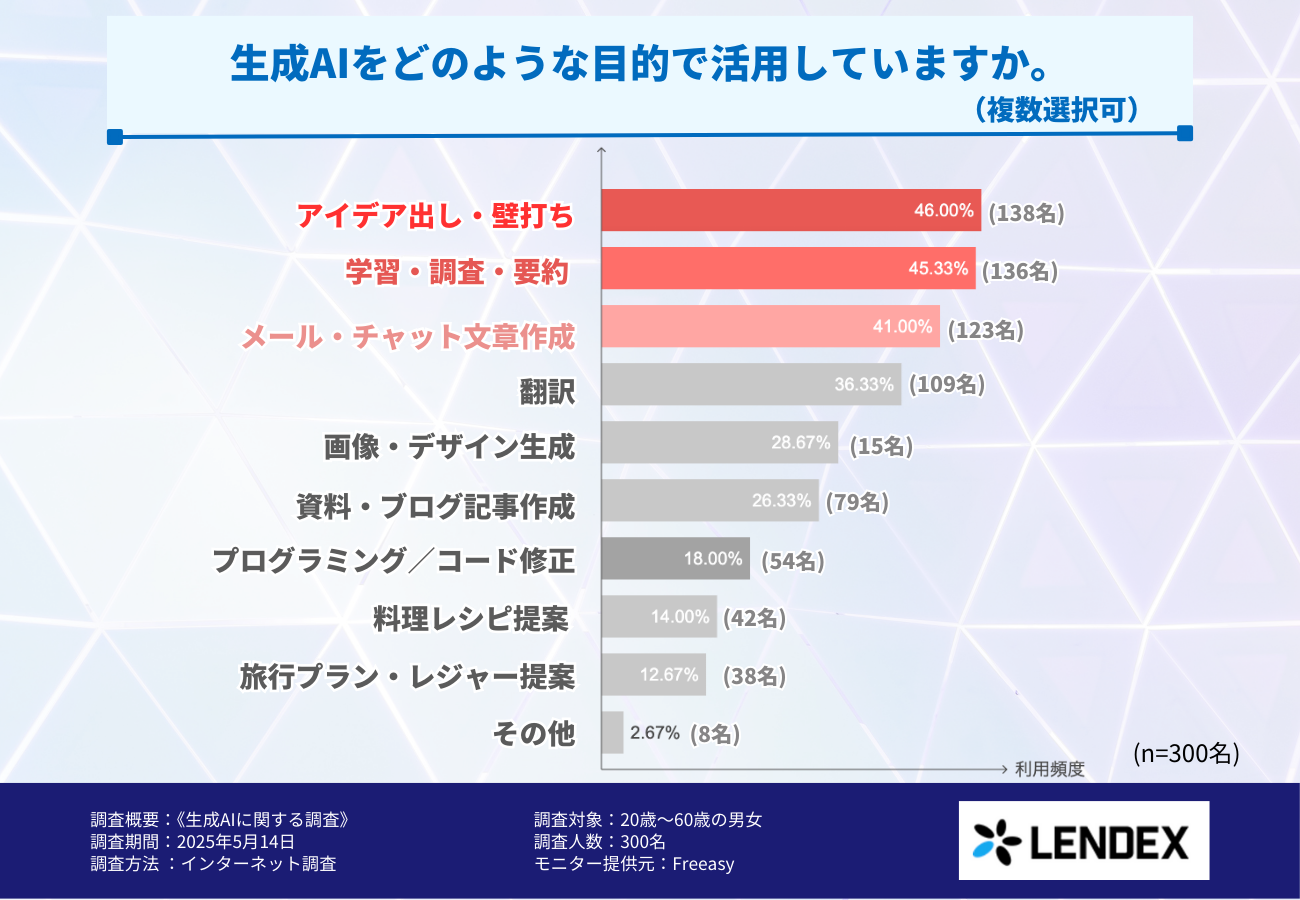

• 活用目的トップは「アイデア出し・壁打ち」46.0%、次いで「学習・調査・要約」45.3%、「メール・チャット文作成」41.0%。

• 普及を阻む主因は「使い方が分からない」「情報が多すぎて選べない」などリテラシー不足。

生成AIを使っている人は約3人に1人にとどまる

生成AIをいま実際に使っている人は、どのくらいいるのでしょうか?

調査結果によると、2025年5月時点で生成AIを「利用していない」と答えた人は66.8%にのぼり、実際に使っている人は全体の約3分の1(33.2%)にとどまりました。内訳を見ると、「プライベートのみで利用」は14.8%、「仕事のみで利用」は6.3%、そして「仕事・プライベート両方で利用」は12.1% という結果です。

生成AIは急速に話題となっている一方で、多くの人が導入には至っていない現状が明らかになりました。便利さは理解しつつも、「何から始めればいいか分からない」「業務での具体的な活用イメージが持てない」といった戸惑いが、普及のハードルになっていると考えられます。

生成AI、積極的に「活用したい」はわずか2.7%にとどまる

では、今後生成AIを使ってみたい人はどのくらいいるのでしょうか?

調査では、生成AIの将来的な活用意向について尋ねました。その結果、「ぜひ活用したい」と回答した人は2.7%(18名)、「どちらかといえば活用したい」は14.4%(96名)にとどまり、積極派は合わせて17.1%に過ぎませんでした。

一方で、「わからない」が36.7%(245名)と最も多く、利用を判断できない層が3人に1人以上を占めています。さらに、「あまり活用したくない」13.6%(91名)、「まったく活用しない」32.6%(218名)を合わせると、消極派は46.2%に達しました。

数字からは、生成AIに関心を持ちながらも「何に使えばいいのか」「効果が見えない」といった迷いが拭えず、導入を決めかねている人が多い実態がうかがえます。今後の普及には、具体的な活用例の提示や学習機会の拡充が鍵となりそうです。

利用サービスはChatGPTが75%で圧倒的トップ!

生成AIを活用しているユーザーは、どのサービスを選んでいるのでしょうか?

生成AIの利用経験者300名に複数回答で聞いたところ、「ChatGPT(OpenAI)」が75.0%(225名)と突出して首位を占めました。次いで「Gemini(Google)」46.3%(139名)、「Microsoft Copilot(旧Bing Chat)」26.0%(78名)が2位・3位に並び、テキスト生成系の三強がユーザーの支持を集めています。

一方、画像生成系では「Stable Diffusion/その他画像生成AI」6.3%、「Midjourney」4.0%と1桁台にとどまりました。その他の先端系では「Claude(Anthropic)」5.0%、「Perplexity」4.0%と利用率は限定的です。

生成AIの使い道トップは「アイデア出し」学習・要約も拮抗

では、利用者は生成AIをどんな目的で活用しているのでしょうか?

生成AI利用経験者300名に複数回答で用途を尋ねたところ、利用目的の最多は「アイデア出し・壁打ち」46.0%(138名)。僅差で 「学習・調査・要約」45.3%(136名)が続き、「メール・チャット文章作成」41.0%(123名)も4割超と高い水準でした。

次いで 「翻訳」36.3%(109名)、「画像・デザイン生成」28.7%(86名)、「資料・ブログ記事作成」26.3%(79名)と続き、情報整理・文章支援が上位を占める結果となっています。

一方、「プログラミング/コード修正」18.0%(54名)、「料理レシピ提案」14.0%(42名)、「旅行プラン提案」12.7%(38名)など、実務以外のライフスタイル用途は2割未満にとどまり、まだ発展途上といえそうです。

今回の調査からは、生成AIが主にアイデア創出や情報整理など《思考の補助ツール》として受け入れられている現状が読み取れます。さらに活用領域を広げるには、専門タスクや日常生活への具体的な活用事例の提示が鍵となりそうです。

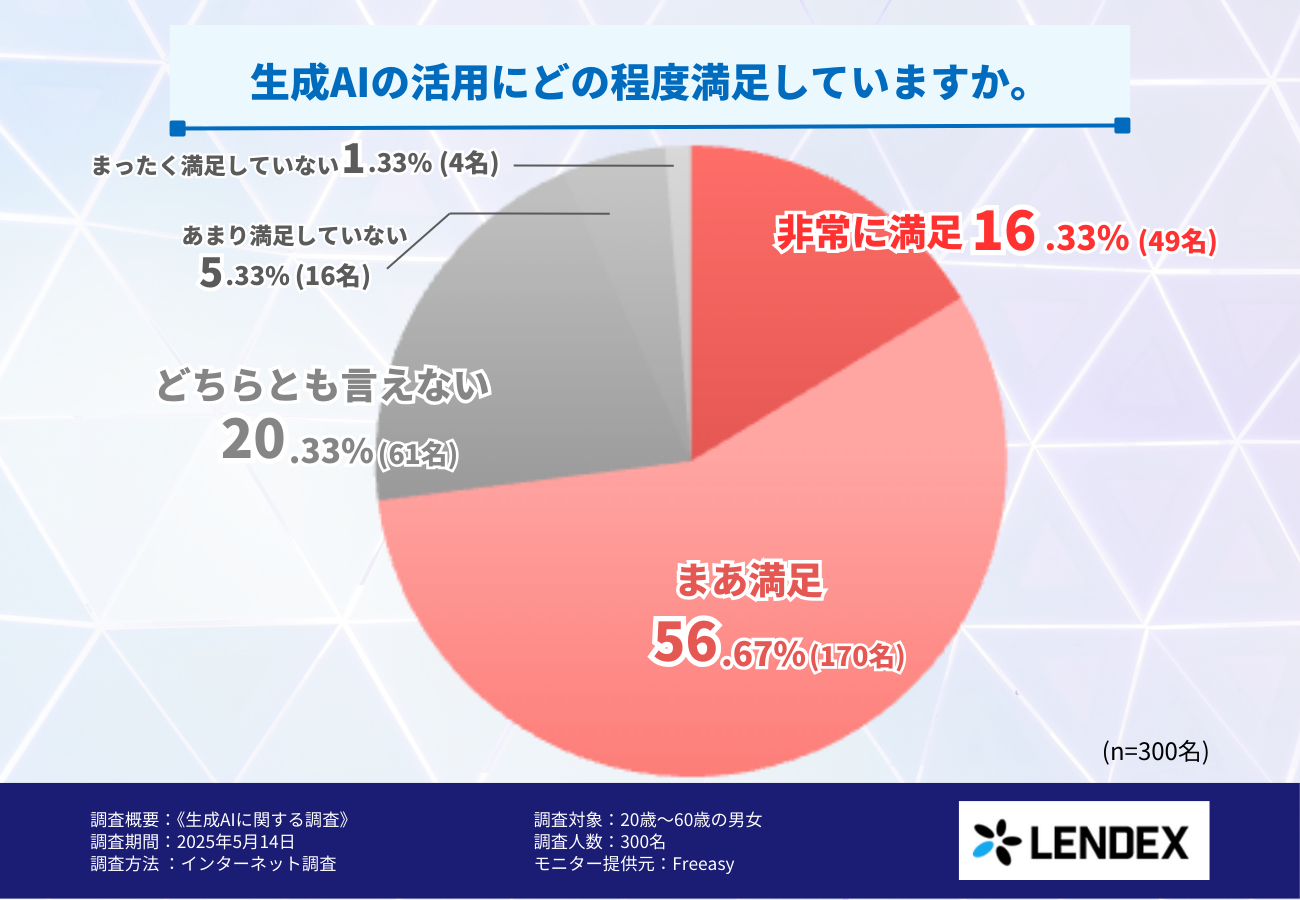

生成AI利用者の73%が「満足」と回答、不満足はわずか6.7%

実際に生成AIを使っている人は、どの程度満足しているのでしょうか?

生成AI利用経験者300名に活用満足度を尋ねたところ、「非常に満足」16.3%(49名)と「まあ満足」56.7%(170名)を合わせて、実に73.0%がポジティブに評価していることが分かりました。

一方で、「あまり満足していない」5.3%(16名)と「まったく満足していない」1.3%(4名)を合わせた不満足層は わずか6.7%にとどまります。残る 20.3%(61名)は「どちらとも言えない」と回答し、具体的な効果を測りかねている様子もうかがえました。

数字からは、一度使い始めれば高い評価を得やすい一方、導入を迷う層には《効果の実感》を伝えるサポートが依然必要であることが示されています。

【まとめ】生成AIは「高評価なのに広がらない」6割超が未経験、導入のカギは「使い方が分からない」をどう越えるか

今回の調査から明らかになったのは、生成AIに対する関心が高まる一方で、「すでに使っている層」と「まだ触れていない層」の間に、明確なギャップが存在しているという現状です。実際の利用者からは、アイデア出しや学習支援など、日常の知的作業をサポートする有用性が高く評価されていますが、未経験者の多くは「何ができるのか」「どう始めればよいのか」が分からず、導入に踏み切れずにいます。

利用サービスは依然としてChatGPTに集中しており、画像生成や動画、プログラミング支援などの領域は、今後の伸びしろとして注目されます。つまり、生成AIの可能性はまだ広く知られておらず、「使ってみるだけで評価が変わる」余地が、多くのユーザーに残されているということです。

こうした中で普及のカギを握るのは、技術そのものではなく、「実感できる体験」の提供です。体験イベントや導入事例の共有、業務フローへのスムーズな組み込み支援など、“最初の一歩”を後押しする取り組みが、次のフェーズへの突破口となるでしょう。

【調査概要】《生成AIに関する調査》

【調査期間】2025年5月13日(火)〜5月14日(水)

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】20歳〜60歳の男女

【調査人数】1000名(本調査:300名)

【モニター提供元】Freeasy

◼︎融資型クラウドファンディングのレンデックス(LENDEX)

これから投資を始めようと考えている方にご検討いただきたいのが、融資型クラウドファンディングのレンデックス(https://lendex.jp/)です。

融資型クラウドファンディングとは、融資型クラウドファンディング事業者がインターネット上で、投資家に資金の募集を行い、集めた出資金を企業に貸し付けるサービスです。

複数の投資家様から小口で資金を集め大口資金に代えて融資を行い、貸付金利を投資家の皆様に分配します。そのため、僅かな金額から投資を始めることができます。

レンデックスでは2万円からの投資が可能です。

レンデックスの投資案件は年間期待利回り6〜10%(税引前)で毎月定期的な分配を行います。

融資型クラウドファンディング業界の平均的な水準である年利4〜5%を上回る利回りで、投資家の方に大きな利益をご提供します。

少額から始められる融資型クラウドファンディングを始めてみてはいかがでしょうか?

■会社名:株式会社LENDEX

■所在地:東京都渋谷区渋谷2丁目1-11 郁文堂青山通りビル3階

■サービス名:レンデックス(LENDEX)

■サービスHP:https://lendex.jp/

■サービスコラム:https://blog.lendex.jp/