SNSが投資判断を加速 利用55%・行動71%、一方で“使わない層”も45%と二極化

融資型クラウドファンディング「レンデックス(LENDEX)」(https://lendex.jp)を運営する株式会社LENDEX(本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役:中村 智)は、20代から60代の男女300名を対象に、「投資情報の収集実態」を実施しました。

2025年現在、SNSは投資家にとって“日常的な情報ツール”として急速に普及しています。YouTubeやX(旧Twitter)といった動画・短文プラットフォームは、個人投資家がワンタップでマーケット情報を得て、売買判断まで完結できるインフラとして定着しつつあります。

しかし実際の声を拾ってみると、「情報量が多すぎて真偽を見極めづらい」「フォロワー数=信頼性とは言い切れない」といった不安の声も根強く、“活用しているが、全面的には信じていない”という“情報リテラシーの揺らぎ”が浮き彫りとなっています。

そこでLENDEXでは、SNSで投資情報を得たことのある全国の男女300名を対象に、【SNS投資情報の利用実態と課題】について詳細なアンケートを実施しました。

本リリースではその結果から、SNS利用者の93%が情報を判断材料として活用し、71%が実際に売買・積立を行っている一方で、未使用者が45%に及ぶという「SNS投資ギャップ」の実態と、投資家が抱える情報不信・判断の難しさを明らかにします。

<調査サマリー|SNS投資情報の利用実態調査>

・SNSで投資情報を収集している人は全体の55.0%。未使用者は45.0%。

・SNS利用者の93.3%が「投資判断に活用」。うち71.0%が実際に売買・積立などの行動を起こしている。

・利用プラットフォームのトップはYouTube(40.7%)、次いでX(26.0%)、Instagram(12.7%)。

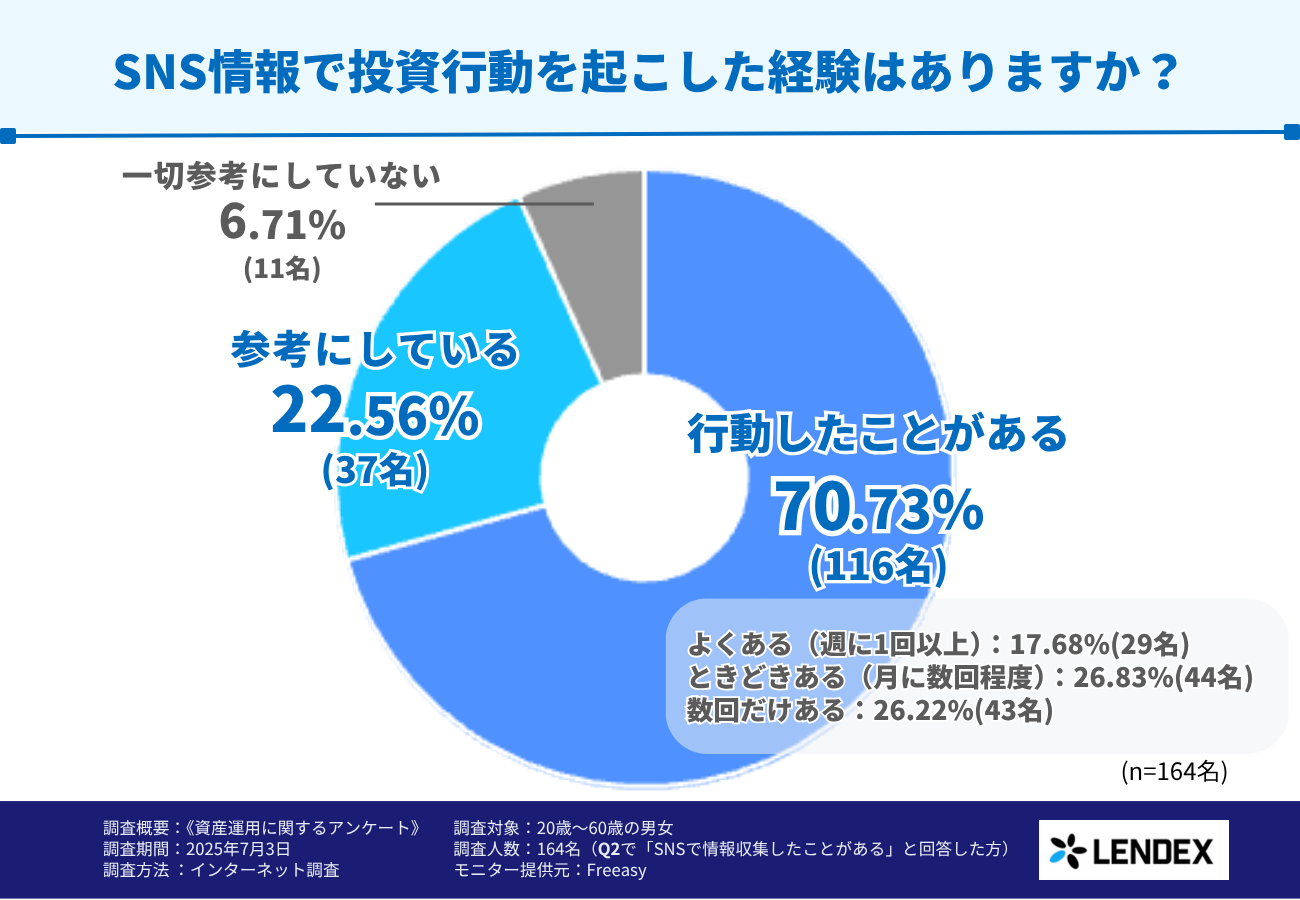

・行動頻度の内訳は週1回以上:17.7%/月数回:26.8%/数回のみ:26.2%。

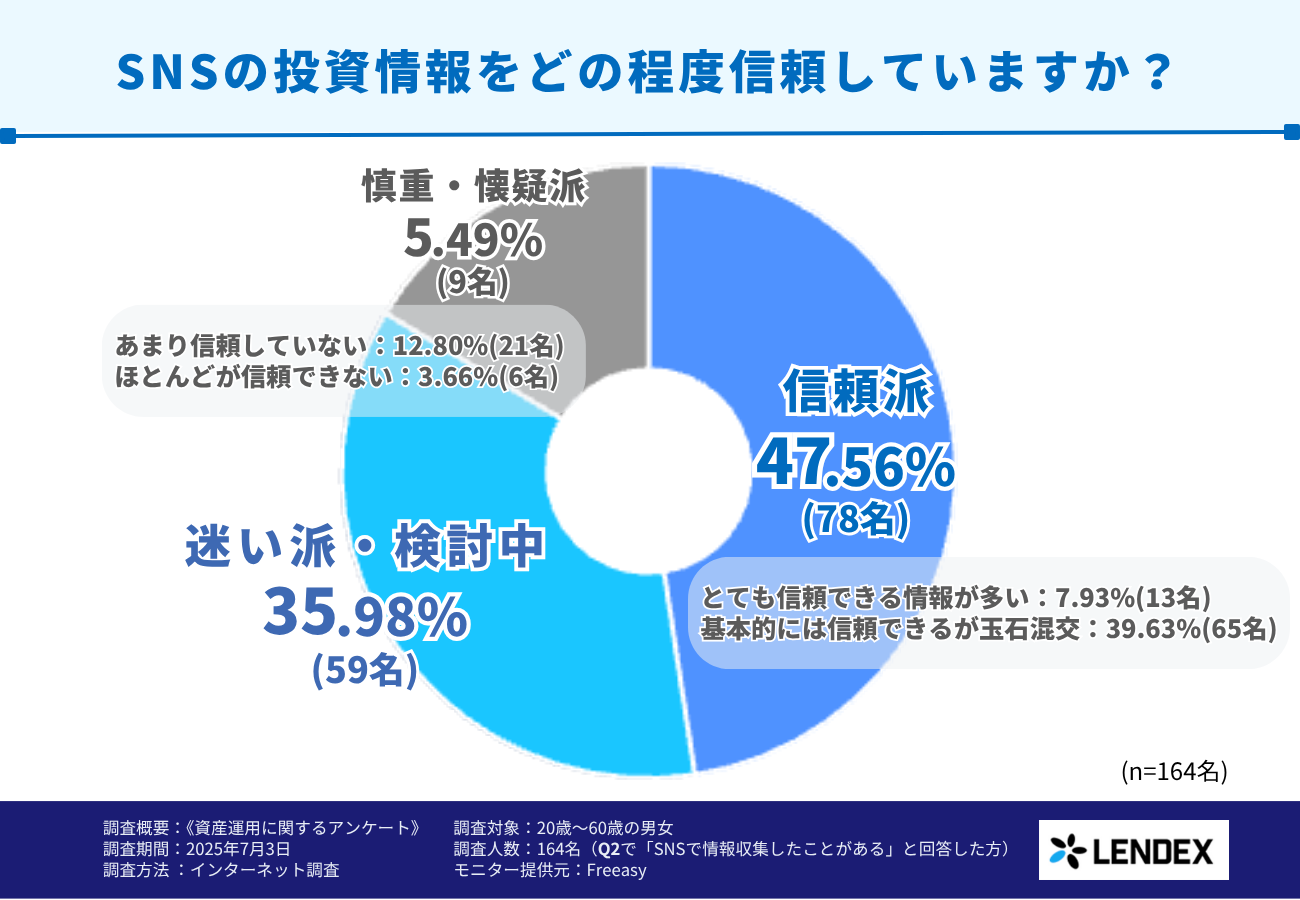

・信頼度では「基本的に信頼できるが玉石混交」が最多(39.6%)。

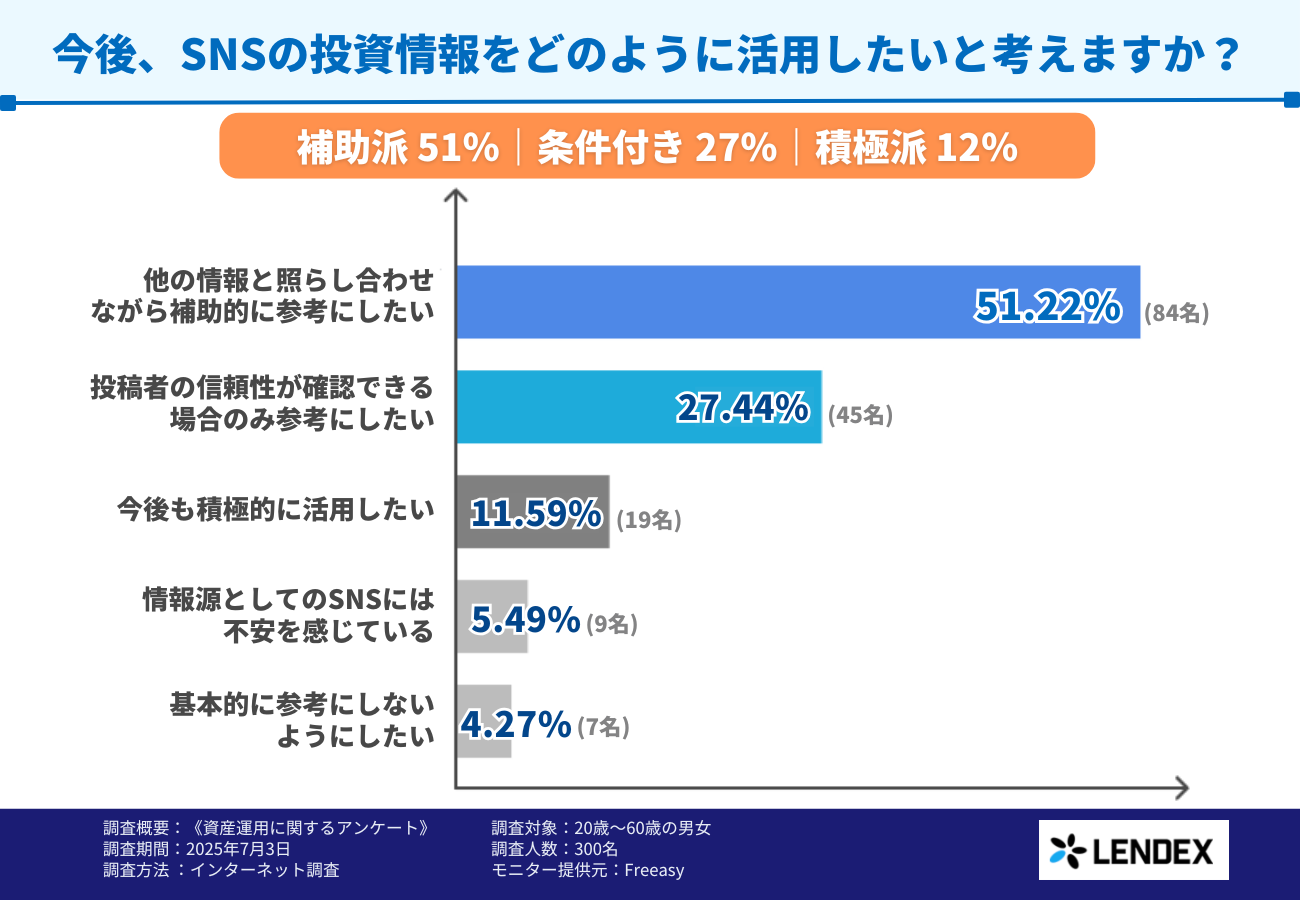

・今後の活用意向は「補助的に活用」51.2%、「投稿者の信頼性が確認できる場合のみ参考」27.4%、「積極的に活用したい」は11.6%にとどまる。

・SNSを利用しない/不安視している層は全体の約10%。

・「SNSは便利だが、最後は自分で見極めたい」という投資家の本音と慎重な姿勢が浮き彫りになった。

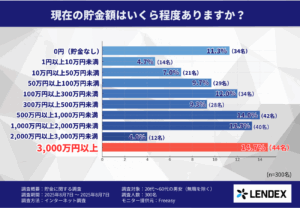

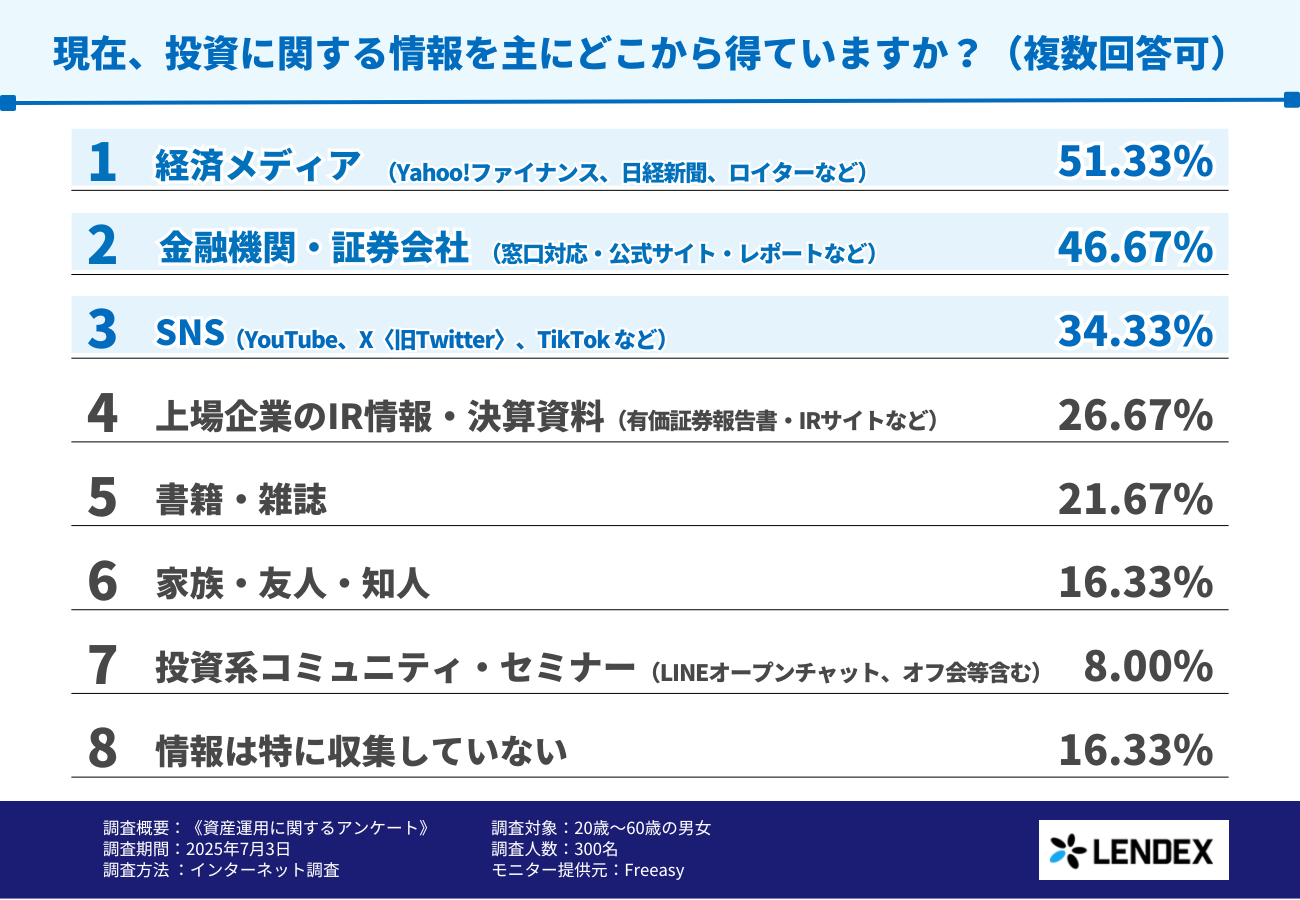

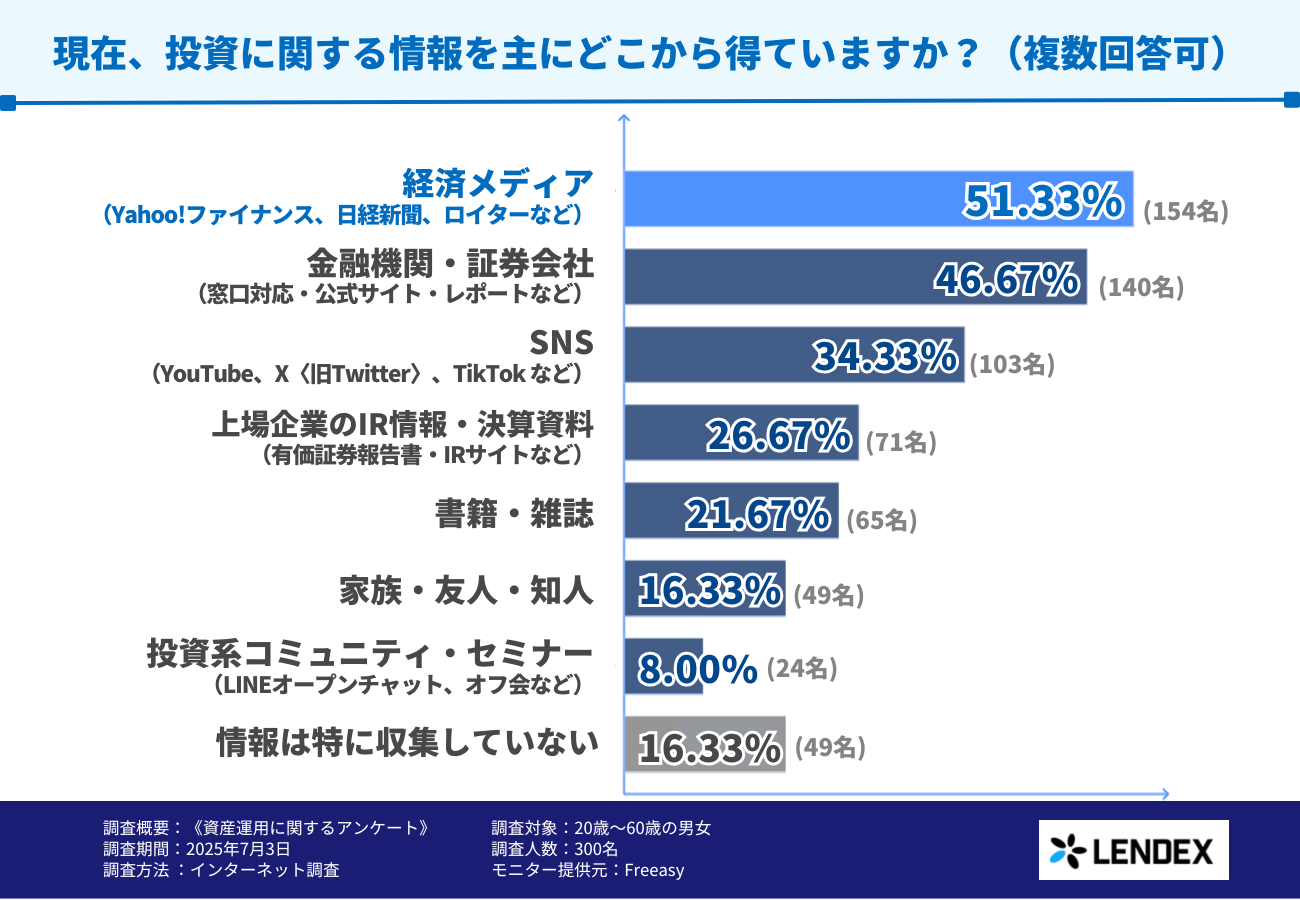

投資家の情報源トップは“経済ニュース”! SNSも3人に1人が活用中

SNS派は34%、一方“情報収集しない”人は16%

51.3% が「経済メディア(Yahoo!ファイナンス、日経新聞など)」を挙げトップに。次いで「金融機関・証券会社」46.7%、「SNS(YouTube、X など)」34.3% と続き、3人に1人が SNS で投資情報を取得している実態が明らかになりました。

一方、「特に情報を収集していない」16.3%という“投資ブラインド層”も存在し、情報格差の拡大が懸念されます。

〈調査ポイント〉

- “ながら閲覧”世代の台頭

移動中などにスマホで手軽にチェックできる、SNSと経済メディアの“併用スタイル”が定着しつつある。 - 金融機関チャネルは“安心感”で支持

特に女性層では金融機関(46%)の利用率が高く、経済メディアとの差が小さい。ブランド信頼が支持要因となっている。 - 投資ブラインド層(16%)への情報支援がカギ

情報を得ていない層は、リスク認識の欠如につながる可能性も。初心者向けの教育コンテンツへのニーズが高い。

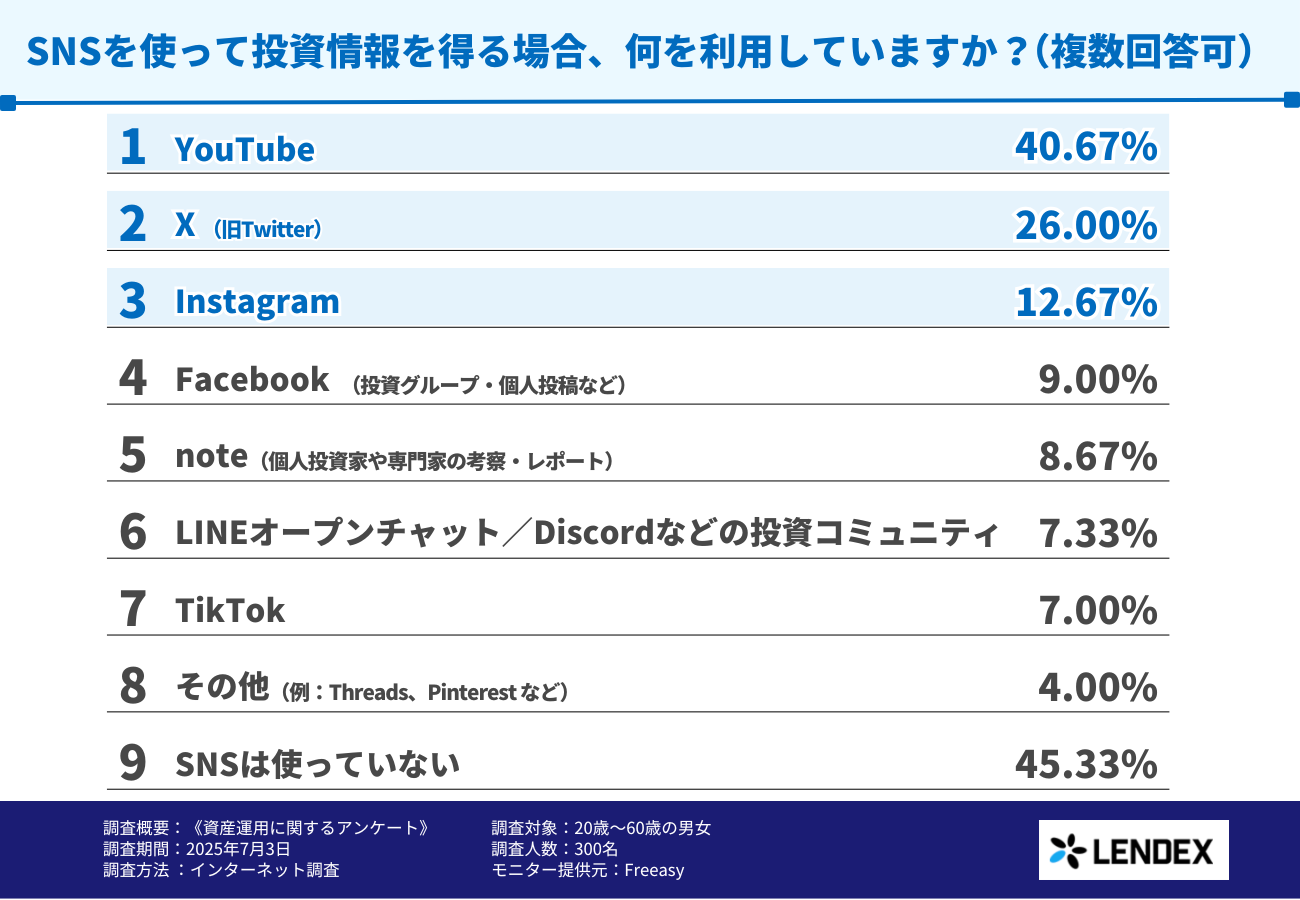

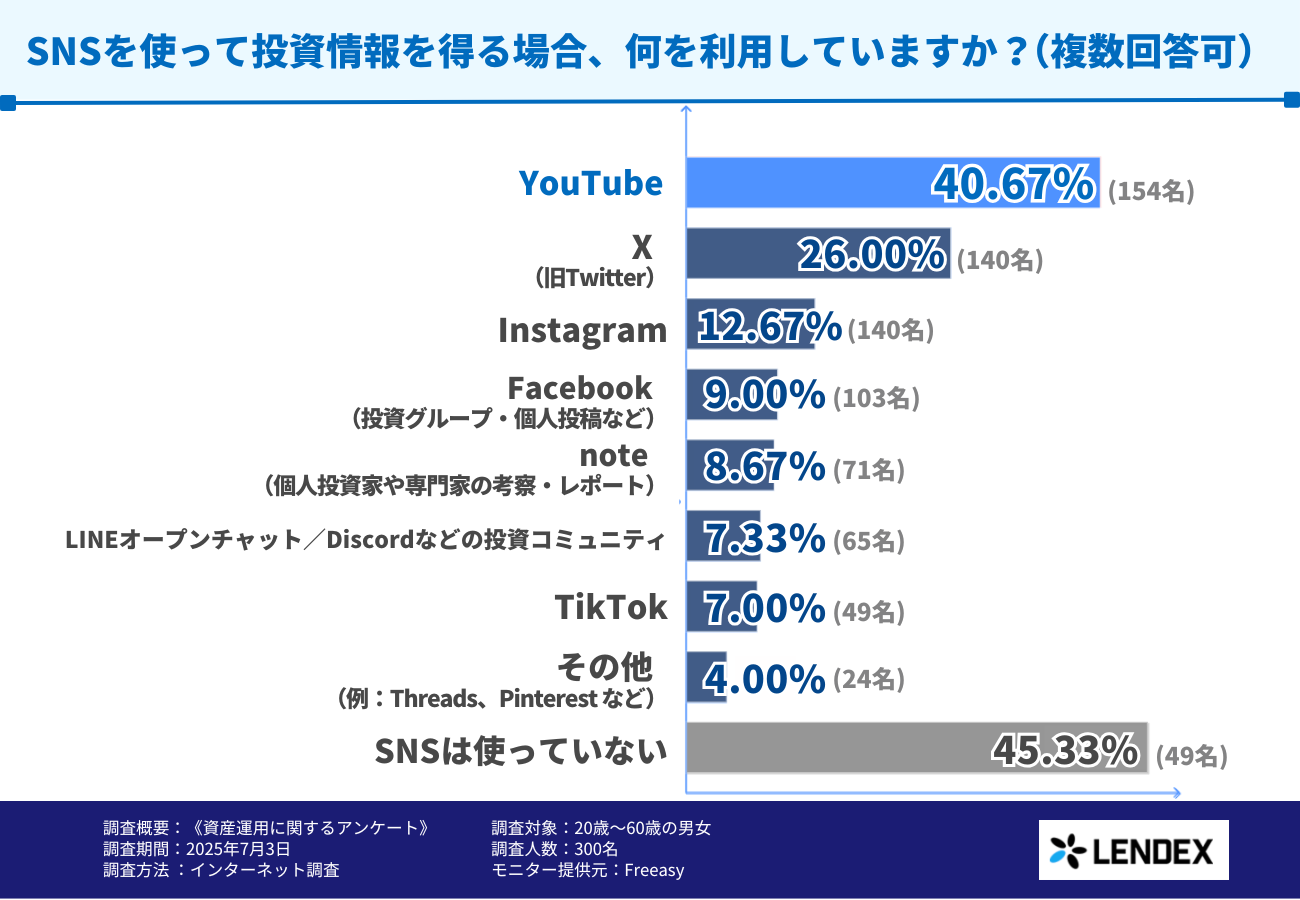

投資家の情報源はYouTubeが独走!SNS二極化時代へ

“使わない派”45%で情報収集手段が二極化

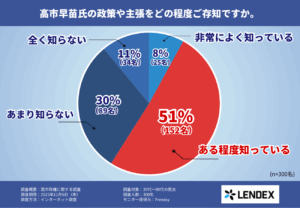

「SNSを使って投資情報を得る場合、何を利用しているか」を複数回答で聞いたところ、YouTubeが40.67%で首位、次いでX(旧Twitter)26.00%、Instagram12.67%が続きました。一方、「SNSは使わない」層が45.33%と依然として大きく、投資家の情報収集手段は二極化している実態が浮き彫りになりました。

〈調査ポイント〉

- 動画プラットフォームが優位

YouTubeを選ぶ人が40%超に。長尺での深掘り解説が信頼感につながり、多くの支持を集めている。 - 速報性はXが担当

X(旧Twitter)は26%が活用。決算速報や市況ニュースを“秒単位”で確認したいというニーズに応えている。 - 若年層はInstagram・TikTokで“ながら学習”

ビジュアル重視のInstagram(13%)や、短時間で情報を得られるTikTok(7%)が若年層を中心に広がっている。 - SNSギャップは依然大きい

「SNSは使わない」と回答した人は45%にのぼり、情報リテラシーや信頼性への不安が、活用のハードルになっていることがうかがえる。

SNSで得た投資情報をもとに実際に行動(売買・積立・銘柄選定など)したことはありますか?

行動派70%、参考派23%。“非活用”層はわずか7%

70.7%が「売買・積立・銘柄選定を実行したことがある」と回答。内訳は週1回以上17.7%・月数回26.8%・数回のみ26.2%で、売買ペースにも幅があることが分かりました。

一方、「行動には移さないが参考にしている」22.6%、「まったく参考にしていない」6.7%となり、SNS情報を“何らかの形で活用している”人は93.3%に達しました。

〈調査ポイント〉

- 行動派が圧倒的多数

SNS情報をもとに売買・積立などの実際の行動に移した人は全体の7割超(70.7%)にのぼる。 - 週1以上の“ヘビーユーザー”も約18%

取引・積立を週1回以上の頻度で行っている層が17.7%と、積極的な活用が目立つ。 - “参考のみ”を含めると9割超が活用

「参考にしているだけ」と答えた22.6%を加えると、SNS情報を投資判断に活かしている人は93.3%に達する。 - “無関心層”はわずか7%

「まったく参考にしていない」と答えたのは6.7%のみ。情報リテラシーによる格差が浮き彫りとなった。

SNSで得られる投資情報の信頼性について、あなたの印象に最も近いものは何ですか?

SNS投資情報の “信頼温度” は?信頼派47.6%、慎重派16.5%、3人に1人は “まだ様子見”

「基本的に信頼できるが玉石混交」39.6%が最多。これに「とても信頼できる」7.9%を合算すると“信頼派”は47.5%を占めました。

一方、“不信派”は16.5%(「あまり信頼していない」12.8%+「ほとんど信頼できない」3.7%)に。

残る 35.9% は「どちらとも言えない」と判断を保留しており、SNS情報の選別眼が投資成績を左右するフェーズに入ったことが示唆されます。

〈調査ポイント〉

- “玉石混交”が最多

「基本的には信頼できるが選別が必要」とする回答が39.6%で最多となり、SNS投資情報にはリテラシーの高さが求められている。 - 信頼派は約5割

「とても信頼できる」7.9%を含めると、肯定的に捉えている人は全体の47.5%にのぼる。 - 不信派は16%にとどまる

「あまり信頼していない」12.8%と「ほとんど信頼できない」3.7%を合わせると、不信派は全体の16.5%に。 - 判断保留が36%

「どちらとも言えない」とした回答は35.9%。今後のリテラシー教育や情報の透明性が普及の鍵を握ると考えられる

今後、SNSの投資情報をどのように活用したいと考えていますか?

“補助情報”として参考が過半数。積極活用は12%、不安派は5%に

最多は「他の情報と照らし合わせながら補助的に参考にする」51.2%。

一方で「今後も積極的に活用」11.6 %に対し、「投稿者の信頼性が確認できる場合のみ」27.4 %、「不安を感じる・参考にしない」9.8 %と、“慎重さ”が7割超を占める結果となりました。

〈調査ポイント〉

- 補助情報として活用が過半数(51.2%)

過半数が「他の情報と照らし合わせながら参考にしたい」と回答しており、SNSを“補助的ツール”として位置づける姿勢が目立った。 - 積極活用はわずか12%にとどまる

SNSの情報をそのまま活用したいとする「積極派」は少数派にとどまり、本格的な依存層は限定的だった。 - “条件付き”の慎重派が27.4%

「投稿者の信頼性が確認できる場合のみ使いたい」とする“条件付き活用層”も一定数存在し、選別意識の高さがうかがえる。 - 不安・非活用層は全体の約1割(9.8%)

「不安を感じる」または「参考にしない」と回答した人は約10%にのぼり、SNS情報の真偽や信頼性への警戒感も根強い。

【まとめ】SNS投資時代の本音と現実、広がる“活用”と揺れる“信頼感”

今回の調査から見えてきたのは、SNSが投資家の情報源として広く浸透する一方で、「活用している=信頼している」ではないという実態です。

SNSで投資情報を得ている人は全体の55%に達し、そのうち93%が投資判断に活用、71%が実際に売買や積立を実行しています。YouTubeやX(旧Twitter)などのプラットフォームが、日常の情報収集に定着している様子がうかがえます。

一方で、信頼度については「玉石混交だが基本は信頼できる」が最多(39.6%)。全面的に信頼している層は限られ、36%が「どちらとも言えない」と判断を保留。今後の使い方においても、過半数が「補助的に参考にしたい」、27%が「投稿者の信頼性を確認できる場合に限る」と回答し、“選びながら使う”慎重な姿勢が主流であることが分かりました。

こうした結果が示すのは、“情報はSNSで拾い、最終判断は自分で下す”時代の到来。結局、投資家にとって鍵を握るのは「スピード入手」ではなく「真偽を見抜くリテラシー」です。投稿者の背景を確かめ、複数のソースを照らし合わせ、自分にとって許容できるリスクと利回りを見極める力が、これからの投資家に必要な“選ぶ力”といえるでしょう。

LENDEX では、審査済みファンド情報や中立レポート、実例ベースの学習コンテンツを通じて、投資家が“玉”と“石”を選り分けられる環境づくりを今後も推進していきます。調査の全データと図表は LENDEX 公式コラムで公開中です。

【調査概要】《資産運用に関するアンケート》

【調査期間】2025年7月3日(木)

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】20代〜60代の男女

【調査人数】300名

【モニター提供元】Freeasy

資産運用の選択肢として融資型クラウドファンディングを検討しよう!

資産運用にはさまざまな方法がありますが、中でも少額から始めやすく、比較的安定したリターンを期待できる投資手法のひとつが融資型クラウドファンディングです。

この方法では、投資家が企業や事業プロジェクトに資金を貸し出し、利息収入を得ることができます。さらに、複数の案件に分散投資することでリスクを抑えながら運用することが可能です。

「投資に興味はあるけれど、何から始めたらいいか分からない…」そんな方にとって、融資型クラウドファンディングは気軽に始められる選択肢のひとつ。まずは少額から試して、資産形成の第一歩を踏み出してみませんか?

融資型クラウドファンディングならLENDEX(レンデックス):https://lendex.jp/

融資型クラウドファンディングのレンデックス(LENDEX)

これから投資を始めようと考えている方にご検討いただきたいのが、融資型クラウドファンディングのレンデックス(https://lendex.jp/)です。

融資型クラウドファンディングとは、融資型クラウドファンディング事業者がインターネット上で、投資家に資金の募集を行い、集めた出資金を企業に貸し付けるサービスです。

複数の投資家様から小口で資金を集め大口資金に代えて融資を行い、貸付金利を投資家の皆様に分配します。そのため、僅かな金額から投資を始めることができます。

レンデックスでは2万円からの投資が可能です。

レンデックスの投資案件は年間期待利回り6〜10%(税引前)で毎月定期的な分配を行います。

融資型クラウドファンディング業界の平均的な水準である年利4〜5%を上回る利回りで、投資家の方に大きな利益をご提供します。

少額から始められる融資型クラウドファンディングを始めてみてはいかがでしょうか?

■会社名:株式会社LENDEX

■所在地:東京都渋谷区渋谷2丁目1-11 郁文堂青山通りビル

■サービス名:レンデックス(LENDEX)

■サービスHP:https://lendex.jp/

■サービスコラム:https://blog.lendex.jp/