ファイナンシャルプランナー(FP)への相談が無料でできる理由や、そのメリット・注意点について解説します。お金の専門家によるアドバイスを上手に活用し、資産形成やライフプランニングに役立てましょう。

FP(ファイナンシャルプランナー)相談が無料なのはなぜ?

FPの収益モデルは「相談料」じゃない

FPに無料で相談できるのは、「相談料」以外の収益源があるためです。多くのFPはビジネスとして活動しており、慈善事業で長時間アドバイスしているわけではありません。実は無料相談のFPの大半は、保険や金融商品の販売による手数料収入で生計を立てています。

例えば、相談者に生命保険や投資信託などの商品を契約してもらえれば、その販売代理手数料がFPの収入になります。特に保険分野では、契約初年度の手数料として年間保険料の30~100%もの報酬が支払われるのが一般的です。つまり、FPは相談そのものではなく、相談を通じて提案・紹介した金融商品の手数料で収益を上げているのです。

無料でもビジネスとして成立する仕組みとは

では、なぜ無料相談でもFPのビジネスが成り立つのでしょうか?そのカラクリは「一定割合の相談者が商品契約に至れば収益になる」というモデルです。無料相談を受けた人すべてが契約するわけではありませんが、何割かが保険などに加入すればFPに手数料が入ります。

無料にすることで相談のハードルが下がり、多くの人と出会えるため、見込み客を増やす宣伝効果もあります。こうして契約に至る一部の相談者から得る報酬で、他の無料相談のコストを賄うわけです。例えば生命保険では契約が続く限り毎年一定の継続手数料(保険料の1%~5%程度)も支払われ、長期的な収入源にもなります。

また住宅ローン斡旋や証券仲介でも、契約成立時に紹介料がFPに入るケースがあります。このように「無料相談 ⇒ 商品提案 ⇒ 契約成立で手数料収入」という流れがビジネスモデルとして確立されているため、FP相談は無料でも成り立つのです。

無料FP相談のメリットとは?初心者ほど活用すべき理由

家計・保険・老後資金など幅広く相談できる

FPはお金に関する総合的な相談窓口です。家計の見直し、保険の選び方、老後の資金計画、教育資金準備、住宅ローン、税金・相続対策まで、実に幅広いテーマを1か所で相談できます。

例えば「毎月の家計収支を改善したい」「子どもの教育費は足りる?」「老後資金をどう貯める?」など、どんなお金の悩みでもまずFPにぶつけてみましょう。FPはこれら様々な分野の知識と経験を持っており、ワンストップで包括的なアドバイスをもらえる点がメリットです。

さらに無料相談であれば費用を気にせず納得いくまで何度でも相談可能です。有料だと時間あたり料金が発生しますが、無料なら「もう一度聞きたい」「別のプランも検討したい」という場合でも遠慮なく追加相談できます。初心者ほど気軽に質問しやすい環境なので、家計管理から資産運用入門まで、幅広いテーマを無料で学べるのが大きな利点です。

将来設計の“整理”に役立つ

漠然とした将来の不安や夢を具体的なライフプランに落とし込めるのもFP相談のメリットです。FPは相談者の夢や目標(マイホーム購入や旅行、子どもの独立、老後資金など)をヒアリングし、収支や保有資産を分析した上で将来必要になるお金を「見える化」してくれます。

「いつまでにいくら必要か」が明確になるため、将来設計の整理が一気に進みます。例えばライフプラン表を作成し、「○年後に教育資金○万円」「老後資金は年金以外に○万円不足」など具体的な数字を示してもらえるでしょう。その上でFPは必要な対策(支出見直しや貯蓄計画、適切な金融商品の活用法)を提案します。

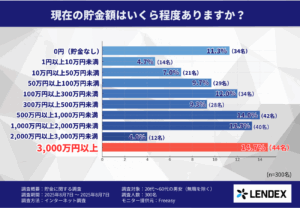

これにより相談者は将来への漠然とした不安が解消され、自分の人生に合ったお金の準備方法が明確になるのです。実際、「FPに相談後、生活の満足度が上がった」と感じる人も少なくありません。FP相談経験者の約23.2%が「相談してから生活満足度が上がった」と回答しており、複数回相談した場合その割合は3割を超えています。

【最新情報】新NISA制度への対応も相談可能

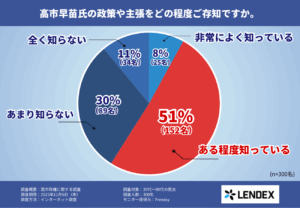

2024年1月から新NISA制度が始まり、資産形成への関心が高まっています。実際、FPへの相談テーマでも「金融資産運用」が2016年の集計開始以降初めて2位に上昇しており、新NISA制度の影響が見て取れます。

新NISA制度では非課税保有期間が無期限になり、年間投資枠も大幅に拡大(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)されました。FPに相談することで、この新制度を活用した効率的な資産形成方法についてもアドバイスを受けることができます。

このように将来設計をプロと一緒に整理することで安心感が増し、人生設計に自信が持てるのも無料FP相談を活用すべき大きな理由です。

でも無料相談には落とし穴も?注意すべき3つのポイント

金融商品の販売が目的になるケースも

無料相談の裏には「最終的に金融商品を契約してもらう」というFP側の目的がある点に注意しましょう。前述のとおり、FPは相談者が契約した商品の手数料収入で収益を得ます。そのため、無料相談と言いつつ実態は保険や金融商品の勧誘の場になっているケースもあります。

実際、無料相談ではFPから保険商品や金融商品の提案を受けることが一般的で、「相談=商品紹介」はある程度想定すべき流れです。もちろん優良なFPは相談者に不必要な商品をゴリ押しすることはありませんが、「無料だから話だけ聞いてみよう」と油断していると、そのまま契約の方向に話が進む可能性もあります。

無料相談には商品販売の意図が含まれている事実を理解し、提案内容は冷静に判断する必要があります。FPからの提案だからといって必ずしも最適解とは限らないので、「これは自分に本当に必要な商品か?」と一歩立ち止まって考える姿勢を持ちましょう。

特定の会社に偏ったアドバイスの可能性

FPの中立性にも注意が必要です。FPによっては特定の保険会社・証券会社と強く提携していたり、特定の商品だけを扱っている場合があります。そのようなFPはどうしても特定企業の商品に偏った提案をしがちです。

実際、独立系とうたっているFPでも複数の企業から収益を得ているケースでは、相談者の利益よりも手数料の高い商品を優先して紹介する例もあります。例えば銀行や保険会社に所属する「企業系FP」は、自社の商品を中心に勧めてくる傾向が強いでしょう。一方、幅広い商品の中から選んでくれる独立系FPのほうが中立的と言われます。

信頼できるFPかどうか見極めるには、提案が特定の商品や会社に偏っていないか注視することが大切です。「他社の商品も含め比較検討してくれていますか?」と質問したり、提案された商品の提供元や手数料構造を聞いてみるのも良いでしょう。偏りが感じられる場合は、そのFPだけでなく別のFPの意見も聞いてみると安心です。

「無料だから」と深く考えず契約してしまうリスク

無料相談ゆえの心理的落とし穴として、「お金を払っていないから…」と安心してその場で契約を決めてしまうリスクがあります。人は有料サービスだと慎重になりますが、無料だとガードが下がりがちです。

FPに親身に相談に乗ってもらい「無料でこんなにやってくれたし…」と申し訳なく思うあまり、十分な比較検討をせずに提案された保険や金融商品に申し込んでしまうケースもあります。ですが契約は将来のお金に関わる重大な意思決定です。

たとえ無料相談であっても、その場で即断は避けるべきです。一度持ち帰って家族や他の専門家と検討したり、必要なら他社商品も調べてから判断しましょう。「無料につられて勢いで契約しない」ことが、失敗を防ぐ大前提です。

FPから提案を受けたら、「検討します」と伝えて即契約はしない、これだけでもリスクは大幅に下げられます。無料相談はあくまで情報収集とプランニングの場と割り切り、契約の最終判断は慎重に行う習慣を持ちましょう。

信頼できるFPを見極める3つのコツ

中立な立場で提案してくれるか

FP選びで最も重視したいのは中立性です。信頼できるFPは特定の金融機関に偏らず、相談者の利益を最優先に考えて提案してくれます。一般的に、保険会社や証券会社に属さない独立系FPは企業系FPに比べて「中立」「長期的視点」「網羅的」な相談ができると言われます。

まずはFPの名刺や紹介ページに「独立系」「IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)」などの記載があるか確認しましょう。また相談時には、一社の商品だけでなく複数の選択肢を提示してくれるかをチェックします。

例えば保険相談であれば、特定社の商品ばかり勧めてこないか、住宅ローン相談であれば銀行を比較検討して提案してくれるか等です。偏りがなく中立的な立場でアドバイスしているFPほど信頼できるパートナーになり得ます。逆に特定商品ばかり強調するFPには注意し、必要なら別のFPの意見も聞いて公平性を担保しましょう。

【最新情報】J-FLEC認定アドバイザー制度もチェック

2024年に金融経済教育推進機構(J-FLEC)が新たに「J-FLEC認定アドバイザー」制度を開始しました。この制度は、一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザーを認定・公表するものです。

J-FLEC認定アドバイザーは、金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属していない、または所属していても顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得る報酬を得ていないことが要件となっています。これにより、より中立的なアドバイスが期待できます。

資格や実績を公開しているか

FPの資格や実績が明確に示されているかも重要な見極めポイントです。信頼性の高いFPであれば、自身の保有資格(AFP・CFPⓇ、1級FP技能士など)や経歴、得意分野、これまでの相談実績などをきちんと開示しています。

まず確認したいのはFPの資格保有状況です。日本FP協会によれば、FP資格を持っているかどうかは信頼性を判断する基本ポイントとされています。公式サイトや名刺で資格記号(AFPやCFPⓇ)を確認しましょう。

また相談したい分野での経験年数や実績もチェックします。たとえば「保険相談○年」「相談実績○○件」「○○会社出身」など具体的な情報を開示しているFPは、それだけ自分の専門性に自信と透明性を持っていると言えます。

反対に経歴や資格があやふやだったり「〇〇アドバイザー」など肩書だけで正式資格が不明な場合は慎重に判断してください。資格と実績をオープンにしているFPほど安心して任せやすいでしょう。

しつこい勧誘がないかを確認する

最後に、FPの営業姿勢も見極めましょう。信頼できるFPは相談者の意思を尊重し、無理な勧誘や執拗な営業を行いません。逆に、相談後に何度もしつこく電話やメールで契約を迫ったり、有料サービスへの勧誘を繰り返すようなFPは避けたほうが無難です。

一つの方法として、FP主催のマネーセミナーなどに参加してみるのも有効です。セミナー講師としての説明が中立的か、特定の商品ばかり推していないか、終了後に強引な勧誘がないか、といった点を観察できます。

もし初回相談やセミナーで「この保険に今すぐ入らないと損ですよ!」といった圧を感じたら、そのFPとの契約は見送りましょう。良いFPであればこちらが納得するまでじっくり検討させてくれるものです。

口コミやレビューで「勧誘がしつこくないか」「対応が紳士的か」をチェックするのも役立ちます。しつこい勧誘がない=相談者本位である証拠と捉え、契約を急がせないFPを選ぶことが大切です。

こんな人にFP相談はおすすめ!相談するタイミングも解説

ライフイベントが近い人(退職・相続・子どもの進学など)

人生の大きな転換点が迫っている方は、ぜひFP相談を活用しましょう。退職、相続、子どもの進学といったイベントはまとまったお金が動くタイミングです。事前にFPと計画を立てておくことで、必要資金の準備や税金対策など抜け漏れなく対応できます。

例えば定年退職を控えている場合、退職金の運用法や年金以外の老後資金計画についてFPと検討すれば、安心してセカンドライフを迎えられるでしょう。相続が発生しそうな場合も、生前贈与や相続税対策について早めに相談すればスムーズです。お子さんの大学進学が見えてきたご家庭では、奨学金や教育ローンを含めたベストな資金計画をFPと作成できます。

このようにライフイベント前に準備することで、「もっと早く知っておけば…」という後悔を防げます。実際、結婚・出産・マイホーム購入などの直前がFP相談のベストタイミングとも言われます。人生の転機は何かと忙しく不安も大きいものですが、その少し手前でFPに相談しておけば将来の不安を解消し、より良い人生設計のきっかけになります。大きなお金が動く前こそ、FPという心強い味方を付けて備えましょう。

- 結婚

- 出産・妊娠

- マイホーム購入・賃貸契約

- 転職・独立

- 子どもの独立

- 定年退職

- 介護準備

- 相続対策

- 家計・保険の見直し

- 老後資金準備

- セカンドオピニオンが必要なとき

これらのタイミングで相談することで、家計の無駄を省き、将来への備えがしっかりできます。

投資を始めたいけど何から手をつけるかわからない人

「資産運用に興味はあるけれど、何をどう始めれば良いのか分からない」という投資初心者にもFP相談はおすすめです。実際、「将来に備えてお金を増やしたいけど難しそう…」と悩んで踏み出せない人は多くいます。FPはこうした初心者の良きガイド役になってくれます。

まず現在の貯金額や収支を一緒に整理し、無理のない投資予算を算出してくれます。次に目的やリスク許容度に応じた商品選びをサポートします。「毎月○円なら積立NISAでインデックス投資を」「ボーナスの一部で外国株にも挑戦してみましょう」など、具体的なスタート方法を提案してもらえます。

漠然と「投資しなきゃ」と思っていても、何から手を付けるか分からない状態では不安ですよね。しかしFPに相談すれば、一人ひとりの状況に合わせてステップバイステップで資産形成の方法を示してもらえるので安心です。また、証券会社の口座開設やNISAの仕組みなど初歩的な疑問も丁寧に教えてくれるので、分からないことだらけでも恥ずかしがらずに相談すると良いでしょう。

分散投資の考え方を知るだけでも相談の価値あり

資産運用は「貯金・保険・投資」のバランスがカギ

FP相談では分散投資の重要性について学ぶことができます。資産運用というと株式や投資信託ばかりに目が行きがちですが、実際には「貯める(預貯金)・備える(保険)・増やす(投資)」のバランスが大切です。

例えば、日本人の金融資産の約3割は生命保険で運用されているとのデータもあり、特に40~50代では保険の割合が高くなっています。保険は保障が主目的ですが、貯蓄性のある保険商品(終身保険や学資保険など)は安全性と一定の収益性を備え、預金より高い利回りを約束するものもあります。(※近年は円建て保険の予定利率が低下しメリットは小さくなっていますが、税制優遇など活用すれば有効な資産形成手段になり得ます。)

一方、預貯金は元本保証で安心ですが超低金利で増やす効果は期待できません。投資(株式・投信)はリスクはあるものの長期的には最も高いリターンを狙えます。FPはこれら「守りの資産」と「攻めの資産」のバランス調整を得意としており、相談者に適したポートフォリオ配分を提案してくれます。「貯金〇%、保険〇%、投資〇%で配置しましょう」といった具合に、年齢や家族構成に応じたバランスを示してもらえるでしょう。

FP相談を通じてこの資産配分の考え方を理解するだけでも大きな収穫です。自分一人では偏りがちな資産運用ですが、プロの視点で見直すことで健全なバランスに整えることができます。

FPに聞くべき“守りながら増やす”投資スタイルとは?

「リスクは怖いけどお金も増やしたい」――そんな矛盾する思いを叶える“守りながら増やす”投資スタイルもFPに相談してぜひ教えてもらいましょう。鍵となるのは長期・積立・分散投資です。これは値動きのブレと上手に付き合いながら資産を着実に増やす王道の手法であり、1円も損したくない人でもリスクを抑えて運用できる方法として知られます。

具体的には毎月少額ずつ投資信託などを積み立てることで、価格が高い時も安い時も平均購入でき、大きな損失リスクを軽減できます。例えば「つみたてNISA」を活用して低リスクのインデックスファンドをコツコツ積み立てるのは、まさに守りながら増やす理想的な方法です。実際、比較的値動きの小さい商品で積立投資を続ける運用スタイルなら「資産を守りながら増やす」ことが可能だとされています。

さらにFPに余裕資金の運用を相談すれば、「コア・サテライト戦略」など高度なポートフォリオ術も教えてくれるでしょう。コア・サテライト戦略とは、資産の大部分(コア)はインデックスファンド等の安定資産で固めて守りを重視し、ごく一部(サテライト)で個別株やテーマ投信など積極運用を行う手法です。この戦略を取ることでポートフォリオ全体のリスクを抑えつつ、部分的に高いリターンも狙えるため、まさに「守り」と「攻め」のバランスが取れます。

投資初心者には少し難しく感じるかもしれませんが、FPに相談すれば自身のリスク許容度に合った守りと攻めのスタイルを分かりやすく提案してもらえます。単に商品を勧められるだけでなく、こうした投資哲学や手法を学べる点もFP相談の価値なのです。

価格変動が少ない投資商品もある?相談で紹介されることも

株式・投資信託以外の資産形成法もチェック

投資と聞くと株式や投資信託を思い浮かべる方が多いですが、FPはそれ以外の資産形成の選択肢も教えてくれます。中には価格変動が比較的少ない安定志向の投資商品も存在します。代表的なものの一つは債券(国債・社債)です。債券は満期まで保有すれば額面金額が戻り、定期的に利息収入が得られるため、価格の上下動が株式より小さい傾向があります(ただし途中売却すれば価格変動リスクはあります)。

また貯蓄型の保険商品も検討に値します。例えば個人年金保険や終身保険(低解約返戻金型など)は、長期間預けることで満期時に払込保険料を上回る返戻金を受け取れる商品があります。保険会社によって予定利率は異なりますが、元本確保に近い感覚で運用できるため、投資というより貯蓄に近い安定商品と言えるでしょう(近年は低金利で利回りは低めですが、その分リスクも低いです)。

他にも不動産投資も価格変動が株式ほど激しくありません。賃貸用不動産を購入すれば毎月の家賃収入という安定的キャッシュフローが期待できます。ただし空室リスクや物件価値の下落リスクもあるため、手軽さで言えば少額からできる不動産投資信託(J-REIT)や不動産クラウドファンディングなども選択肢です。

さらに「預金・保険だけでは物足りないが株式ほどのリスクは取りたくない」という方向けに、最近登場したローリスク商品として融資型クラウドファンディングなども注目されています。このように株や投信以外にも多様な資産形成法があり、FPはあなたに合ったものを紹介してくれるでしょう。リスクとリターンのバリエーションを増やす意味でも、FP相談で幅広い選択肢に目を向けてみてください。

「融資型クラウドファンディング」は知っておきたい選択肢

融資型クラウドファンディング(貸付型クラウドファンディング)は、ぜひ知っておきたい新しい資産形成の選択肢です。これはインターネット上で資金を集め、多くの個人からの出資金をまとめて企業などに貸し付ける仕組みの投資商品です。いわゆる「ソーシャルレンディング」とも呼ばれ、投資家は融資先企業から支払われる利息を配当として受け取ります。

最大の特徴は、比較的安定した利回りが見込める点です。株式のように市場価格が日々変動するわけではなく、借り手からの利息収入が主なリターンとなるため、値動きに左右されにくい運用が可能です。実際「年利◯%保証」などと謳うことは法律上できませんが、過去の案件では年利3~8%程度の利回りが提示されるケースが多く、定期預金や国債に比べ高い利回りを狙えます。

とはいえ元本保証ではない点には注意が必要です。融資先の企業が倒産すれば貸付金(元本)が戻らないリスク(貸し倒れリスク)があります。ただしサービス運営会社は事前に融資先企業の信用力を審査した上で案件を募集しており、極端に危ない企業は排除されます。また一つのファンド内で複数の事業に分散融資するなど、貸し倒れリスクを下げる仕組みも取られています。このように適切にリスク管理されているため「比較的低リスクな投資商品」と位置づけられ注目を集めているのです。

融資型クラウドファンディングは少額から参加でき、株式市場の動向に左右されにくい非市場系の投資先として、ポートフォリオの分散先に有用です。実際、FP相談でも「こういう商品もありますよ」と紹介されることが増えており、特に値動きの小さい投資でコツコツ増やしたい人には有力な選択肢と言えるでしょう。興味があればFPに詳細を聞いてみたり、自分でもサービス比較サイトなどで調べてみると良いでしょう。

少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング

LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。

また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。

さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。

高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?

よくある質問(FAQ)|FP相談にまつわる不安と疑問

Q. 無理な保険や投資商品をすすめられないか心配

結論から言えば、不要な商品を無理に契約させられる心配は過度にしなくて大丈夫です。確かにFPはビジネスとして商品提案をしますが、ほとんどのFPは相談者の状況に合わない無理な勧誘は行いません。万一そんなFPがいたら消費生活センターや金融庁、日本FP協会に苦情を入れることも可能で、FPにとって致命的な問題になります。

つまり悪質な勧誘をするリスクはFP側も負っているので、普通は信頼関係を損ねるような強引な売り込みはしないのです。むしろFPの使命は相談者の夢や目標に合ったプランを立て、その達成に必要な商品を提案することです。提案された商品が自分に本当に必要かどうかは最終的に自分で判断すべきですが、押し売りのように契約を強要されるケースは稀でしょう。

ただし少しでも「勧誘が強引だな」「必要ない商品まで押されているな」と感じたら、その場で契約せず持ち帰りましょう。そして別のFPに意見を聞いたり、周囲に相談したりして冷静に判断してください。信頼できるFPほど、こちらが慎重に考える姿勢を歓迎してくれるはずです。

Q. 相談後に契約しないといけないの?

いいえ、契約しない選択肢ももちろんあります。無料相談を受けたからといって、そのFP経由で必ず商品契約しなければならない義理は一切ありません。

FPも契約ゼロのケースが一定数あることは承知の上で無料相談を提供しています。相談を受けた結果、「今回は見送ります」「他でもう少し検討します」という判断も尊重されるべきものです。実際、複数のFPに相談して比較検討することも可能であり、推奨されています。日本FP協会も「複数のFPに相談することで客観的・多面的に意見を判断できる」と案内しています。

一人目のFPの提案に納得いかなければ、遠慮なく「少し考えます」と伝えてOKです。その後、別の独立系FPや異なる会社のFPにも相談してみると良いでしょう。無料相談後に契約する義務は全くありませんので、提案内容に満足できなければ契約しなくて大丈夫です。FP側も「ご縁がなかった」と次に進むだけですから、気兼ねする必要はありません。

逆に、納得できる提案であれば契約しても良いですし、その判断はあくまで相談者自身にあります。重要なのは自分が理解・納得できるまで契約しないことです。無料だからといって流れで契約せず、十分に検討してから決めましょう。

Q. オンライン相談でも対応してくれるの?

はい、現在ほとんどのFP相談サービスがオンライン対応しています。インターネットのビデオ通話や電話を使ったオンラインFP相談は、全国どこからでも利用可能です。コロナ禍以降、対面に限らずZoomやSkypeなどで相談を受けるFPが急増しました。

大手の無料相談窓口もオンライン予約に対応していますし、独立系FP事務所でもオンライン専門で全国対応しているところがあります。実際、「自宅にいながらプロのFPに相談できる」として多くの利用者がオンライン相談を活用しています。

相談内容は店舗や対面と変わらず、ライフプラン作成や保険・資産運用のアドバイスまでしっかり対応してもらえます。パソコンやスマホがあればOKで、資料も画面共有してもらえるため対面と遜色ありません。オンライン相談は移動時間も省けて便利ですので昨今主流になりつつあります。予約時に「オンライン希望」と伝えれば対応可能なFPを案内してもらえるでしょう。

ただし人気のFPだとオンライン予約が埋まっている場合もあるので、早めの予約がおすすめです。いずれにせよ、地方にお住まいの方や忙しい方でもオンラインで気軽にFP相談できますので、積極的に活用すると良いでしょう。

まとめ|無料FP相談は正しく使えば心強い味方に

無料のFP相談は、「商品を売るため」というビジネスの一面こそありますが、上手に利用すればあなたのマネープランの強力な味方になってくれます。無料だからといって質が低いわけではなく、むしろ有料級の専門知識やプランニングを提供してくれるFPも多数います。

実際、FP相談経験者は未経験者に比べて生活満足度が高い傾向があり、FPに相談したことで「将来への安心感が増した」「お金に対する自信がついた」といった声も報告されています。特に複数回相談した人ほどその効果を実感しており、生活の充実感や自信の向上幅が大きいという調査結果もあります。これはFP相談を上手に活用すれば、家計管理や資産運用の悩みが解消され、人生設計にポジティブな変化をもたらす可能性を示唆しています。

とはいえ、無料相談の落とし穴(販売目的や提案の偏り)に注意し、自分に合った信頼できるFPを選ぶことが重要です。そのために本記事で紹介した「中立性」「資格・実績」「勧誘スタンス」のチェックポイントを参考にしてください。疑問や不安は遠慮なく質問し、少しでも違和感があれば他のFP意見も聞きましょう。一度きりで判断せず、複数比較するのも賢い方法です。

無料FP相談は知識ゼロからでも始められるお金のホームドクターのような存在です。家計の見直しから将来の資産形成まで、頼れるプロと二人三脚で考えることで、お金の不安はきっと和らぎます。ぜひ正しく無料相談を活用して、あなたのライフプラン実現に役立ててください。無料だからこそ気軽にまず一歩を踏み出し、必要な知識を得て賢く行動する、その先には、きっと今より豊かで安心な未来が待っているでしょう。無料FP相談は、正しく使えば心強い味方になってくれるはずです。

出典元

・日本FP協会 「FP相談経験者の追跡調査(2024)」「信頼できるFPの選び方」